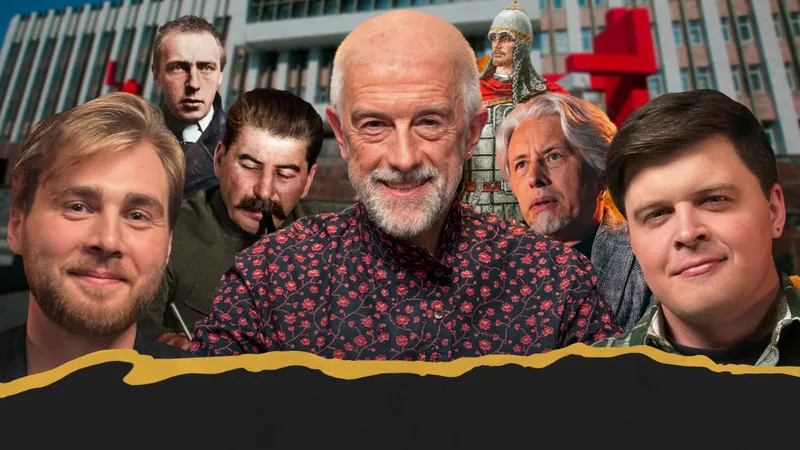

Интервью режиссёра Эдуарда Боякова: Россия переживает предреволюционное время

Русский театральный режиссёр, художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков размышляет, как театр, искусство и вера станут фундаментом грядущего духовного обновления страны.

Современная Россия, по мнению Эдуарда Боякова, находится в предчувствии духовного и культурного перелома. Он называет это временем перед революцией — не политической, а смысловой. Режиссёр видит в сегодняшнем хаосе и противоречиях зачатки новой эпохи, подобной серебряному веку, когда старое уже ушло, а новое только рождается.

Ведущие подкаста "Не выходя из комнаты" Сергей Изотов и Иван Орлов-Смородин задают ему острые вопросы о границах искусства, русском стиле, традиции и вере — и получают ответы, полные страсти, философии и личного опыта.

1. Предреволюционное время: между прошлым и грядущим

Бояков сравнивает нынешнюю эпоху с концом XIX века — временем, когда золотой век русской литературы ушёл, а символисты ещё не заявили о себе. Мы, по его словам, живём в таком же переходе: старое уже не работает, новое только формируется. Это тревожный, но живой период, когда "так, как было, уже нельзя, а как будет — совершенно непонятно".

Режиссер говорит о чувстве ожидания, о рождении новых фигур и смыслов. Он видит в этом естественный процесс — признак того, что культура жива, а не мертва.

2. Культура как идеологическое оружие

Отвечая на вопрос о роли искусства, Бояков утверждает: любая массовая культура — это идеологическое оружие. Оно формирует образ жизни, даже через детали вроде одежды или цвета.

На примере косоворотки он показывает, что в символах заключены целые миры — отношение к семье, труду, любви и вере. Даже простая рубашка несёт в себе мировоззрение.

"Любая массовая культура — это ракета, запускаемая с целью изменить сознание человека", — говорит он, убеждённый, что культура всегда работает на уровне подсознания, а не рационального выбора.

3. Цивилизационная война и семиотический переход

Эдуард Бояков считает, что общество ведёт настоящую полноценную цивилизационную войну, в которую все уже вступили. Эта война касается всех: не только военнослужащих в окопах (русских, бурятских, чеченских, дагестанских), но и тех, кто придумывает новый товар в магазине, работает на телевидении или пишет музыку.

Режиссёр подчеркивает, что Россия находится накануне семиотического, знакового и культурного перехода. Некоторые культурные явления, например, песни Куртуковой ("Матушка-Земля") с десятками миллионов просмотров, являются предтечами.

Такие фигуры являются "кривоватыми" и "корявыми" знаками момента перехода. Бояков подмечает, что "это уже не Киркоров, но ещё не что-то новое". Обсуждая театр, Бояков отмечает, что он должен заниматься поиском нового языка и всегда быть инновационным.

4. Традиция и диалектика в русской культуре

Эдуард Бояков приводит пример православия для иллюстрации сохранения неизменной базы при радикальном обновлении форм. Вера остаётся прежней на протяжении веков, но дизайн храмов невероятно меняется. При этом он подчёркивает, что должна быть стабильная основа, которая не двигается, в рамках которой происходит локальное обновление.

Примером такого авангардного высказывания, ломающего архитектурный канон, является здание Московской городской думы (ныне Исторический музей) на Красной площади, которое стоит напротив Василия Блаженного. Это демонстрирует диалектическое возвращение к корням на новом витке.

Сергей Изотов отмечает, что похожий синкретизм традиционного и инновационного был характерен для Модерна, например, у Велимира Хлебникова. Эдуард Бояков считает Хлебникова "более русским", чем Соловьёва или Бальмонта, из-за его обращения к архаическим языческим символам.

5. Аскеза как выход из постмодернизма

В условиях постмодернизма, когда инновации кажутся невозможными, Эдуард Бояков предлагает "жёсткую аскезу" как ответ на вопрос, где искать опору для традиции и инноваций. Он предостерегает, что отказ от аскезы приведёт к тому, что общество "сгинет" и будет захвачено трансгуманизмом.

Эдуард Бояков считает, что высшая странность — это аскеза; в то время как прежняя "революция" 60-х годов, связанная с "бухать, блудить, принимать всё, что принимается", сегодня — это легкий путь. Он напоминает, что Джим Моррисон и Джими Хендрикс сделали антропологический шаг, после которого "дальше нельзя уже никуда".

Бояков разъясняет, что аскеза — это не нечто экстремальное, а согласованный опыт, объединяющий нацию, такой как пост в среду и пятницу или 40 дней Великого поста. Он утверждает, что такой опыт "приносит другую энергию" и делает личный разговор "в разы сильнее".

6. Секреты Серебряного века и цена гениальности

Обсуждая путь, пройденный культурой, спикеры поднимают тему доступности наркотиков и опиума в предреволюционное время. По мнению Боякова, это в том числе "породило серебряный век". Он критикует филологов, которые избегают анализа нравов и поведения великих поэтов Серебряного века, их блуда и предательства детей.

Эдуард Бояков приводит в пример сюжеты из жизни поэтов (например, жена Максимилиана Волошина и Иванов), называя их "зашкваром нечеловеческим". Он задаётся вопросом, как можно изучать творческий путь этих людей, чьи поступки в современных реалиях могли бы привести к тому, что они "автоматически были бы иноагентами и всем чем угодно".

Сергей Изотов предполагает, что деструктивные формы и "эрозия нравов" всегда идут в сцепке с культурной революцией, приводя к смене "культуры 1" на "культуру 2". Бояков же выражает надежду на создание "культуры 3" или новой системы координат, отбросив фазовые переходы.

7. Русский человек и запредельность

Бояков считает, что Россия, как революционная нация и освоитель огромных пространств (Якутия как "четыре Франции или одна Индия"), находится накануне нового вызова. Он настаивает, что русский дух — это дух исследователей и экспериментаторов, а не завоевателей.

Режиссёр определяет русскую парадигму как "запредельность" и "преодоление", то есть выход в то пространство, в котором "нет никого". Это проявляется как в патологических формах (пьянство, Венечка Ерофеев), так и в высоких достижениях (русский космизм, православная аскеза).

Бояков вспоминает историю Соловецкого архипелага, где святые (как Савватий) искали аскезы, живя в яме, после чего произошёл "технологический взрыв", сделавший Соловки технологическим лидером XVI века. Он утверждает: "Логика подсказывает, что другого выхода нет".

8. Цельность стиля и репутационные институты

Иван Орлов-Смородин поднимает вопрос о "русском стиле", который цивилизация должна предъявить. Бояков определяет стиль как "законченность" или "цельность". Он приводит метафору "теплого контура": если в доме 15 окон, и одно разбито, "контур не закрывается".

Русский стиль должен давать ответы на все важные вопросы жизни: о семье, политике, антропологии, музыке. Последний раз такой цельный стиль, по мнению Боякова, существовал при Сталине, охватывая полиграфию, архитектуру, кино, повседневность и дизайн. Режиссёр отмечает, что цена на сталинские бронзовые бра и люстры несоразмерно низка их реальной ценности, что подтверждает недооценку этого стиля.

Бояков настаивает на срочном создании репутационных институтов, таких как русский "Оскар", русский "Нобель", "Грэмми", поскольку существующие премии либо убиты (как "Золотая маска", которую он придумал), либо работали на либеральную доктрину. Он считает, что материалы, поступающие туда, неважны — главное, чтобы сначала создалась система.

9. Роль культурного инноватора в регионах и конфликт с властью

Также в ходе подкаста обсуждается опыт Эдуарда Боякова в регионах, включая "Пермскую культурную революцию". Бояков утверждает, что процессы, запущенные в Перми (куда его привёз Марат Гельман*), оказались крутыми и долгосрочными, продвигая современный язык, который используют дизайнеры и рестораторы.

Парадоксально, но режиссёр считает, что благодаря этому проекту, многие сограждане не сбежали в Верхний Ларс. Он вспоминает о конфликте в Воронеже, где губернатор "просто воевал с силовыми структурами".

Бояков критикует отсутствие "исторического перспективного мышления" и культурной политики, из-за чего не используются важные символы русской культуры (включая Александра Невского, которому не смогли организовать достойный юбилей, и Юрия Хоя из "Сектора Газа"). Он подчёркивает, что отсутствие репутационных институтов может "вымести нафиг" все внешнеполитические и военные инициативы.

10. Театр как строительство универсума и оппозиция "игра - молитва"

Бояков видит будущее русского искусства в развитии театра, который он считает пространством, приспособленным для интеграции всех видов искусства (литература, музыка, дизайн). Театр, по его мнению, не отражает жизнь, а рождает её.

Он называет театр "строительством универсума" и "универсальным пространством", которое ближе к Богу и к импульсу. В качестве примера сильного современного высказывания он называет свой спектакль "Лавр", который смотрят полторы тысячи человек в Театре Армии, и подавляющее большинство "хлопают стоя и со слезами на глазах".

Завершая разговор, Бояков обращается к идее мыслителя и музыканта Владимира Мартынова о том, что оппозицией понятию "игра" является "молитва", а не "серьёзность". Он утверждает, что нельзя потерять способность играть, но необходимо вертикальное, бескомпромиссное устремление к Всевышнему, которое исключает иронию.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов